Unsere

Ausstellungen

Ottakring 1945 bis 1955

09.03.2025—26.02.2026

Ausstellungsansicht: Ottakring 1945 bis 1955, Foto: Bezirksmuseum Ottakring, 2025

Quelle: VGA E3-1444

Kampflose Befreiung Ottakrings

Nach der Entwaffnung des Volkssturms am 7. April 1945 durch Angehörige vor allem. kommunistischer Widerstandsgruppen im Sandleitenhof besetzen sowjetische Truppen am 8. April 1945 kampflos Ottakring und Hernals. Sobald die Bevölkerung bemerkt, dass nicht gekämpft wird “beginnt die Jagd. Man jagt nach Lebensmitteln, nach Material für die beschädigte Wohnung und nimmt die Spur der Verwandten und Freunde auf“. (Österreich im April 1945, Franz Danimann, Hugo Pepper (Hg.), Europa Verlag, S 263)

Quelle: Remise, Verkehrsmuseum der Wiener Linien

Beseitigung der Kriegsschäden

Zu Beginn1945 waren der Fuhrpark und der städtische Straßenbahnhof am Joachimsthaler-Platz zerbombt worden. Trotzdem verkehren bereits Ende April wieder die Straßenbahnlinie 46 zum Lerchenfelder Gürtel, die Linie 47 zur Baumgartner Höhe und die Linie 10 zur Johnstraße. Die Linie 48 fährt wieder vom Lerchenfeldplatz (heute Johann-Nepomuk-Berger-Platz) über die Wilhelminen Straße nach Neuwaldegg.

Bezirksmuseum Ottakring, Archiv

Normalisierung

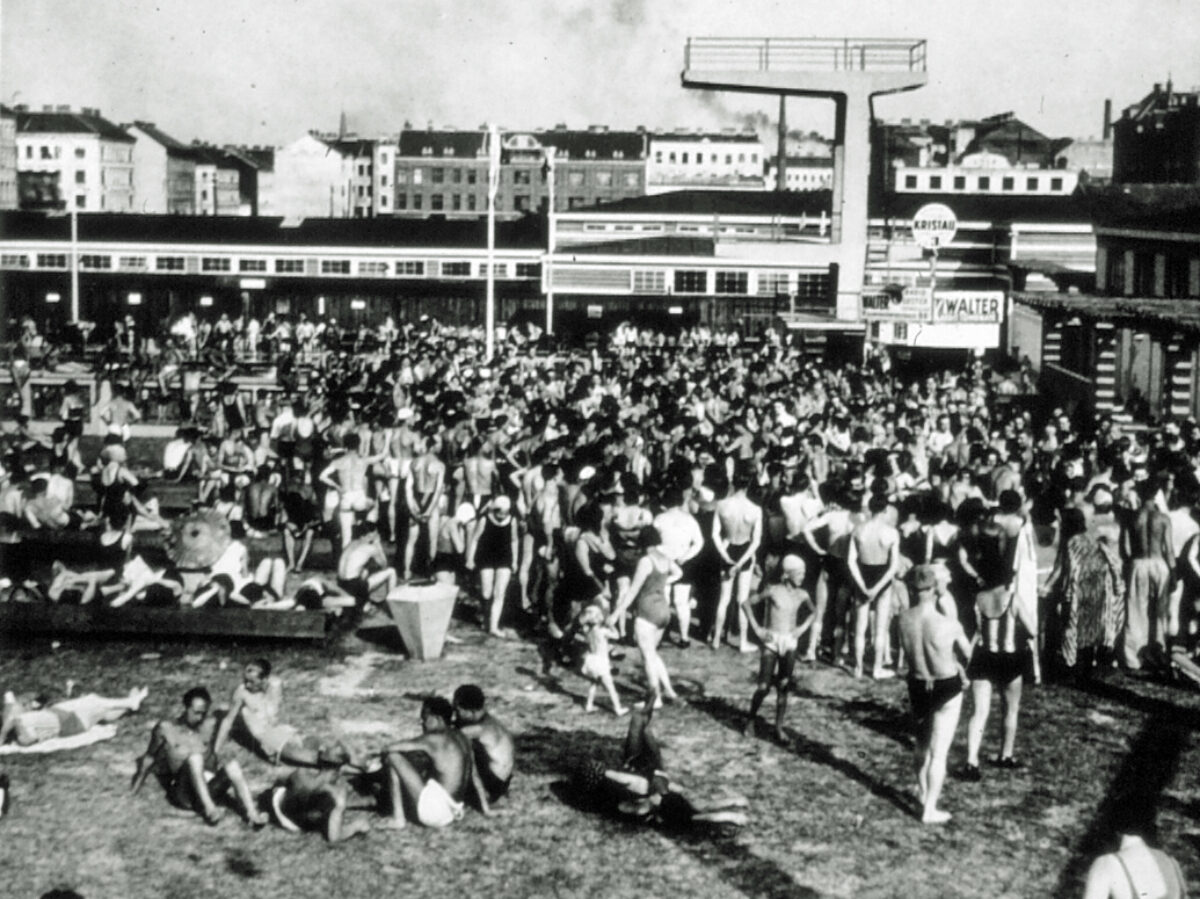

Das Kongressbad nimmt am 19. Mai 1945 seinen vollen Betrieb auf, ebenso das Ottakringer Bad. Unter den Badegästen sind zahlreiche Besatzungssoldaten. In der Bildmitte sieht man Badegäste tanzen: endlich kann wieder getanzt werden, wie es in der 1. Republik immer ab 17:00 Uhr üblich war.

Bereits am 29. April findet am Helfort-Platz (Gablenzgasse/Kendlerstraße) ein Fußballwettkampf zwischen einer russischen Soldatenauswahl und dem SK Helfort statt. Jeder Helfortspieler erhält vom russischen Bezirkskommandanten 2 Laib Brot.

Bezirksmuseum Ottakring, Archiv

Schleichhandel

Die behördliche Zuteilung der knappen Lebensmittel deckt den Bedarf nicht. Die Menschen „organisieren“ selbst Zusätzliches, z.B. durch Schleichhandel. Foto mit französischen Besatzungs-Soldaten.

Ab September 1945 übernehmen die Westalliierten die meisten der bisher von den Sowjets verwalteten Bezirke. Ottakring gehört mit dem 15., dem 14. und dem 6. Bezirk der französischen Zone an. Die Kaserne in der Panikengasse 2 (jetzt Radetzky-Kaserne), erhält den Namen „Quartier Général al Barbot“; hier ist die Police Militaire einquartiert. In der ehemaligen Hauptschule am Schuhmeier-Platz 17 wird die Bezirkskommandantur eingerichtet.

Quelle: VGA V4-1173

Bürgermeister Theodor Körner kauft am Brunnenmarkt ein

Die Aufnahme aus 1949 zeigt die Normalisierung der Ernährungslage. Die Lebensmittelnot konnte nur durch Hilfslieferungen internationaler staatlicher und privater Organisationen überwunden werden. Den größten Umfang erreichen die Hilfsaktionen der Schweiz und Schwedens.

Die Versorgung mit inländischen Lebensmitteln wird schrittweise besser, sodass auf Kontingentierungen allmählich verzichtet werden kann.

Werkstätten der Warchalowski-Werke, Quelle: ONB WIEN OEGZ/H9498/5

Wirtschaftsaufschwung

Traktormotoren werden im Ottakringer Unternehmen Warchalowski gefertigt, Foto Anfang der 1950er.

Ab 1948 nimmt Österreich am European Recovery Program (ERP, auch Marshallplan genannt) teil. Die Hilfsleistungen dieses Wirtschaftsförderungsprogramms der USA bestanden zu einem großen Teil aus Krediten sowie Lieferung von Rohstoffen, Lebensmitteln und Industriegütern. Das Programm versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe und soll die wirtschaftliche Erholung in Europa und damit auch in Österreich beschleunigen.

Bezirksmuseum Ottakring, Archiv

Das Heimatmuseum Ottakring wird am 18. Mai 1952 wieder eröffnet

Ab 1947, nach Überwindung der ärgsten Nachkriegsnot, setzt sich Bezirksvorsteher August Scholz für die Wiederbelebung des Heimatmuseums ein. Er gründet den Museumsverein neu, erreicht die Förderung durch das Amt für Kultur und Volksbildung und bewirkt die Unterbringung im Amtshaus. Der damalige Museumsleiter, Hauptschuldirektor Prof. Rudolf Wagner, sieht im Heimatmuseum eine Lehr- und Bildungsstätte. 1972 kommt es zur Umbenennung der Heimatmuseen in Bezirksmuseen.

Bezirksmuseum Ottakring, Archiv

Franz-Novy-Hof, erbaut 1950-1954, mit rund 800 Wohnungen

Eine der vordringlichsten kommunalen Aufgaben ist 1945 die Schaffung von Wohnraum. Kriegsruinen (in Ottakring sind beinahe 5% aller Wohnungen unbebützber), desolate aber behauste Wohngebäude und Beschlagnahmungen durch die Besatzer sowie eine beträchtliche Anzahl von Flüchtlingsfamilien aus dem Osten Europas verursachen eine gewaltige Wohnungsnot. Im neu erbauten Novy-Hof befindet sich die 100.000. Gemeindewohnung, wenn man die etwa 65.000 aus dem Roten Wien mitzählt.